[서울=뉴시스] 조기용 기자 = “인간은 이야기로 세상을 이해하고, 은유와 비유로 현상을 이해하는 경향이 있습니다. 어쩌면 그건 있는 그대로의 현실을 파악하기 어려운 우리 인간의 한계이겠지만, 좋은 이야기는 그 한계를 넘어서는 세상, 현상, 타인에 대한 이해에 도달할 가능성을 보여준다고 생각합니다.”

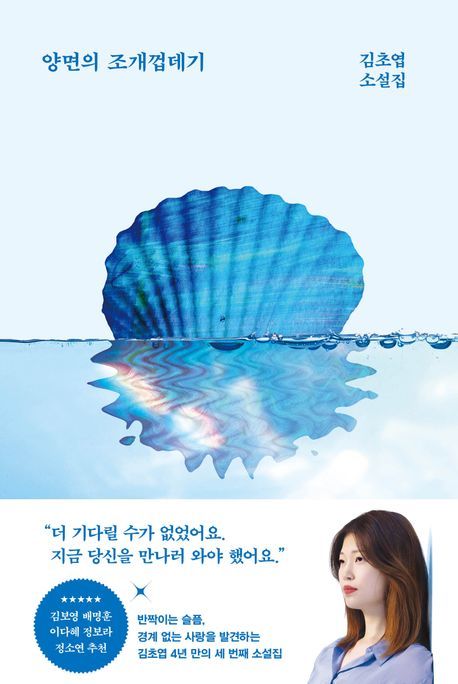

‘한국 대표’ 공상과학(SF) 소설가 김초엽은 새 소설집 ‘양면의 조개껍데기’를 출간한 계기로 뉴시스와 진행한 서면인터뷰에서 문학이 사회에 미치는 영향에 대해 이같이 말했다.

‘방금 떠나온 세계’ 이후 4년 만에 내놓은 이번 소설집에는 2021년부터 지난 4월까지 쓴 총 7편의 중단편소설이 담겼다. 각각의 작품들은 인간이 아닌 다른 존재들을 조명함으로써 인간과 인간성의 본질에 대해 묻는다.

“각 작품을 쓸 때는 공통 주제를 당연히 생각하지 않았습니다. 그렇지만 묶어 놓고 보니 이 소설들이 ‘어쩌면 인간이란 계속 변화하고, 끊임없이 재조립되고 재규정되는 불안정한 존재인지도 몰라’라고 말하는 것 같았어요.”

표제작은 한 몸에 두 자아가 공존하는 셀븐인(소설 속 외계생명체) ‘샐리’의 이야기다. 두 자아는 ‘레몬’과 ‘라임’이라는 이름으로 구분되는 캐릭터다. ‘레몬’과 ‘라임’은 상반된 성격으로 계속 충돌하고 한 쪽을 없애려는 시도까지 하지 인간 ‘류경아’는 둘을 모두 사랑한다.

김 작가는 “사랑할 수 없는 내 모습과 불화하면서도 그것을 끌어안고 살아가는 한 사람의 이야기”라면서 “(집필 당시) 퀴어 이야기로 출발했지만 이야기를 읽었을 때는 모든 독자들이 자신의 일부를 ‘레몬’과 ‘라임’에서 발견하기를 바랐다”고 말했다.

다른 수록작들에도 김 작가 특유의 공상과학적 상상력이 가미됐다. 기계가 되고 싶은 외계생명체, 사물들의 목소리가 들리는 사람 등 비현실의 요소가 곳곳에 녹아 있다.

그의 상상력 출발점은 어디일까. 대학에서 화학을 전공한 것이 도움이 되는지 묻자 정작 김초엽은 “전공을 소설에 써먹으려면 단백질, DNA 등과 관련된 이야기를 해야 하는데 재미있는 소재가 아니다”라고 했다.

“평소 모아둔 파편적인 ‘아이디어 조각’ 여러 개를 조합해서, 노트 위에서 그것들이 합쳐지도록 머리를 쥐어 짜내 이야기를 만드는 편이에요. 과학을 전공한게 자료조사를 할 때는 좀 더 유리한 것 같긴 해요.”

집필 과정은 매번 조금씩 달라진다고 했다. 요즘은 지금까지 보지 못한 소설이라는 확신이 들 때까지 계속해서 다듬는다고 한다.

김초엽에게 우리 사회를 어떻게 진단하고, 전망하는지 물었다. 특히 SF 작가로서 인공지능(AI) 시대를 살아가는 사람들에 대한 생각이 궁금했다.

김초엽은 “AI에 대해서 비전문가지만, 새로운 기술이 등장하고 발전하더라도 ‘중심’만을 향하는 사회의 관점과 가치관이 변하지 않는다면, 더 많은 사람이 소외되고 변두리에 남겨질 수밖에 없다는 생각은 여전하다”고 말했다.

이어 “인간이 ‘무엇을 할 수 있는지’만을 중요하게 여기다 보면 인간 안에서도 그러한 능력이 갖추지 못한 존재들을 밀어내는 결과로 이어질 수 있다”고 했다.

그러면서 “비인간 존재에 인간을 비춰보면 인간은 취약하고 허술하며 한계가 많은 존재다. 오히려 지금 인간의 한계 안에서 무엇을 추구하는지를 묻고 기술을 ‘누구를 위해’ 개발하고 쓸 것인가를 항상 물어야 한다”고 덧붙였다.

◎공감언론 뉴시스 excuseme@newsis.com

![[속보] 뉴욕증시, 민간고용 부진 속 혼조 출발…다우 0.1%↓](https://image.newsis.com/2020/12/11/NISI20201211_0000654239_web.jpg?rnd=20201211094147)

![[올댓차이나] 비야디, 올해 판매목표 460만대로 16% 축소…"경쟁 격화·공급 과잉 해소"](https://image.newsis.com/2023/01/10/NISI20230110_0019659552_web.jpg?rnd=20230125111348)

![[올댓차이나] 홍콩 증시, 기술주에 이익매물로 사흘째 속락…H주 1.25%↓](https://image.newsis.com/2018/08/13/NISI20180813_0014366308_web.jpg?rnd=20180813180640)