[서울=뉴시스]이수지 기자 = “훼손을 감추는 것이 아닌 유물이 지닌 가치와 의미를 되살려 주는 일입니다.”

1970년대 국립중앙박물관에 마련된 작은 사무실에 인공지능(AI)으로 복원한 고(故) 이상수(1925∼2010) 선생의 낡은 책상 위에서는 샌드블래스터가 놓여있다.

이 낡은 책상에서 경주 금령총에서 출토된 기마 인물형 토기를 복원하고 있다.

장연희 국립중앙박물관 보전과학부 학예연구사는 28일 박물관 용산 이전 20주년 기념 보존과학센터 개관 특별전 ‘보존과학, 새로운 시작 함께하는 미래’가 열리는 센터 1층에 마련된 ‘보존학자의 방’에서AI로 복원된 이상수 선생에 대해서 “국립중앙박물관에 초기 보존 과학 초석을 다졌던 분”이라며 “국립중앙박물관의 보존과학은 1976년 낡은 책상과 몇몇 도구만을 갖춘 작은 사무실에서 시작했다”며 국립중앙박물관 보존 과학 50여년 여정을 설명했다.

“초기 보존 과학이라는 용어조차 낯설던 시절, 중앙박물관 보존 과학은 사무실 한 귀퉁이에 이쑤시개, 흰색 현미경 그리고 접착제 만으로 새로운 학문의 길을 걷기 시작했다”며 “열악한 환경이었지만 문화유산을 지켜내겠다는 의지와 사명감만큼은 그 무엇보다도 굳건했다”고 전했다.

이번 특별전은 박물관 보존과학 50년 여정을 되돌아보고 과학과 기술, 그리고 사람의 이야기를 통해 미래 보존과학의 방향을 제시하는 전시다.

1970년대 당시를 재현한 ‘보존학자의 방’에는 샌드블래스터가 놓여 있는 책상 주변에 진공 함침기, 온습계 기록계 등 보존 과학에 쓰는 도구들이 놓여 있다. 박물관 보존과학 발전사를 보여주는 1976년부터 오늘날까지 보존처리 장면들과 기록자료도 있다.

가시광선, 자외선, 적외선, 엑스선 등 다양한 빛의 영역을 활용한 분석한 자료들은 보존과학의 핵심 도구 ‘빛’을 활용해 눈에 보이지 않는 유물 속 이야기를 과학적으로 해석법을 제시한다.

양석진 학예연구사는 “가시광선에서 적외선에 있는 영역을 굉장히 얇게 파장대별로 분류해서 그 파장대의 빛이 보여주는 유물”이라고 설명했다.

6세기 고구려 개마총 고분 벽화를 다양한 파장으로 분석해 색이 바래고 흐릿해 확인이 어려운 원래 모습이 재현됐다.

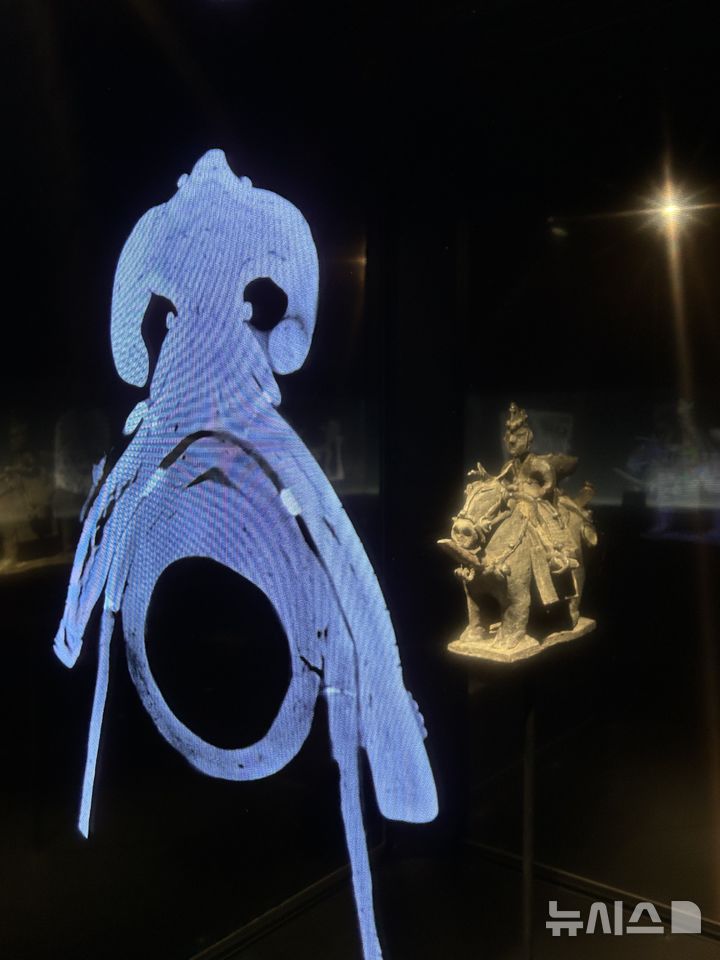

경주 금령총에서 발견된 국보 기마인물형토기 모조품 밖에 설치된 유리관 패널에 나오는 CT영상으로 관람자는 직접 각도를 조절해 내부를 볼 수 있다.

양 연구사는 “CT 촬영을 우리가 보이지 않는 내부를 볼 수 있기 때문에 안에 내부가 어떻게 되어 있는지 구조가 어떤지 이것이 어떻게 만들어졌는지에 대한 정보를 제공한다”며 “흙으로 만든 유물 같은 경우는 이 흙이 얼마나 쓰였고 그 안에 기포가 어떻게 구조를 만드는지, 많은 기공이 분포해 그 기공 분포가 어떻게 다른지에 대한 정보를 제공한다 . 만약에 복원된 부분이 있으면 복원된 부분 같은 경우는 색깔이 다르게 나타난다”고 설명했다.

박물관은 1924년 경주 식리총에서 출토된 금동신발도 3D 스캔, CT, 현미경 등으로 분석해 식리총 금동신발의 원형을 디지털로 재현했다. 그동안 별도로 보관되어 온 잔편들을 디지털 정합 기술로 결합해 100년 만에 완전한 형태를 재현했다.

이날 처음 공개된 금동신발 제현품은 주조 성형과 U자형 고리 구조 등 규명된 제작기법을 그대로.포현했다.

보존과학센터는 50여 년간 축적된 보존 데이터를 통합해 AI 기술과 결합시킨 ‘디지털 보존과학 시스템’을 기반으로, 향후 가상 복원, 가치 평가, 원격 진단 등 다중 기능을 활용하는 미래 보존과학도 보여준다.

김종우 학예연구사는 “원격진단을 통해 지방 박물관에서도 서로 전자 통신 기술을 이용해서 서로 저희가 정보 공유를 이제 가능하게끔 만들려고 하고 있다”며 ” 더 나아가 국외에 있는 한국 문화유산이 있는 곳에서도 전문가들끼리 서로 소통하면서 보존 처리 방법을 논할 수 있는 시스템을 만들고 있다”고 보존과학의 발전 방향을 제시했다.

이 특별전은 내년 6월 30일까지다.

,

이날 문을 여는 보존과학센터는 총 연면적 9196㎡ 규모에 스마트 원격진단실, 3D 형상분석실, 보존처리실, 비파괴 조사실분석실, 환경실 등을 갖췄다.

보존 처리실은 서화실, 금속실, 목조실, 석조실 등 유믈별, 소재별로 복원작업실이 따로 확장되어 마련되어 있다.

천주현 보존과학부장은 “서화실의 경우 이전에는 30평 정도 였으나 현재 2배 정도로 확대됐다. 전에는 보존 처리할 있는 서화의 규모가 2.5m에서 5~6m이상 불화나 10m 가량 되는 대형 불화도 보존처리가 가능하다”고 자랑했다.

천 부장은 센터 확장으로 인련 충원에 대해 “기존에 있던 보존과학부와 앞으로 디지털 원형 복원하는 부서로 새로 반들어 2개 부서를 운영할 계획”이라며 “인력을 11명 더 충원해 총 28명을 확보할 계획”이라고 덧붙였다.

뵤존과학 인력의 전문 교육을 위한 교육실과 전문가 회의와 세미나가 가능한 세미나실까지 마련됐다.

유홍준 국립중앙박물관장은 “국립중앙박물관 보존과학센터 개관은 우리 문화유산을 과학적으로 지키고 연구해 온 50년의 성과이자, 미래 세대를 위한 새로운 출발점”이라며 “첨단 기술과 인문학의 융합을 통해 세계 수준의 보존과학 연구 거점으로 도약할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

◎공감언론 뉴시스 suejeeq@newsis.com

![[올댓차이나] 中 증시, 이익확정 매물로 4거래일 만에 반락 마감…창업판 0.15%↓](https://image.newsis.com/2018/06/19/NISI20180619_0014193270_web.jpg?rnd=20240108010536)

![[속보]뉴욕증시, 기업 실적 호조에 3대 지수 일제히 상승 출발](https://image.newsis.com/2020/12/11/NISI20201211_0000654239_web.jpg?rnd=20201211094147)