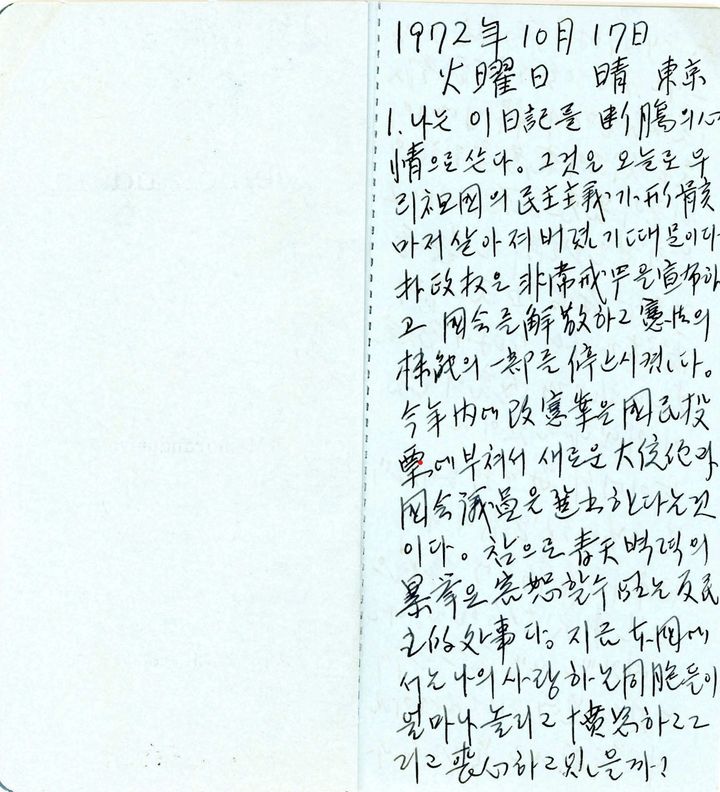

[서울=뉴시스] 조기용 기자 = “나는 이 일기를 단장(斷腸)의 심정으로 쓴다. 그것은 오늘로 우리 조국의 민주주의가 형해(形骸)마저 사라져버렸기 때문이다.” (1972년 10월 17일, 도쿄)

김대중 전 대통령이 10월 유신 선포 소식을 접하고 당일 기록한 일기의 한 구절이다.

김 전 대통령은 일기에서 “참으로 청천벽력의 폭거요 용서할 수 없는 반민주적 처사다. 지금 본국에서는 나의 사랑하는 동포들이 얼마나 놀라고 분노하고 상심하고 있을까”라고 한탄한다.

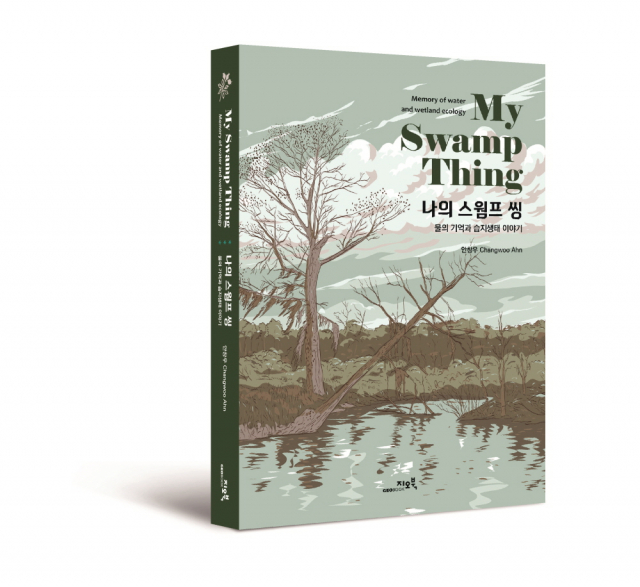

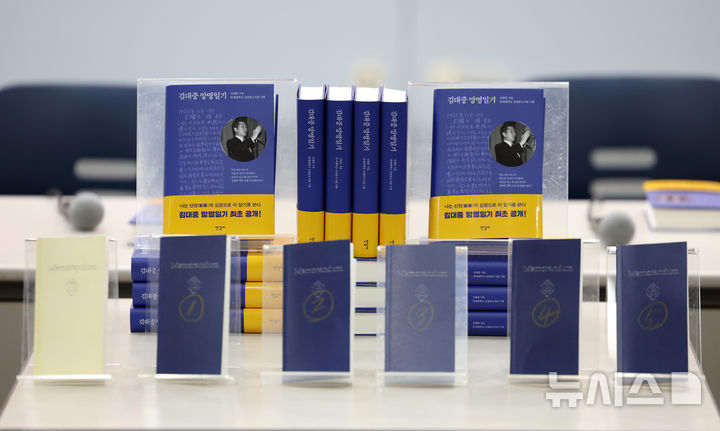

출판사 한길사와 연세대학교 김대중도서관이 함께 기획한 ‘김대중 망명일기’를 출간했다.

22일 서울 마포구 연세대학교 김대중도서관에서 열린 출간기념회에서 김언호 한길사 대표는 “책을 만들면서 이순신 장군이 남긴 역사적 문헌 ‘난중일기’가 생각났다”고 말했다.

이어 “어려운 전쟁통에 기록을 남기고 후세에 전달되기를 희망했을텐데, 김대중 대통령의 망명일기도 (그가) 일본과 미국을 오가며 망명 속에서도 조국의 민주주의와 우리 민족의 미래를 ‘어떻게 하면 반듯하게 만들 수 있을까’가 일기에 기록돼 있다”고 덧붙였다.

책은 유신 선포 이전인 1972년 8월 3일부터 이듬해 5월 11일까지 김 전 대통령이 6권의 수첩에 쓴 일기 223편 전편을 실었다.

박정희 전 대통령은 1972년 10월 17일 비상계엄 선포하고 국회를 무력화시켜 영구집권에 나섰다. 김 전 대통령이 상황을 접했을 때는 일본에 있었다.

계엄에 반대한 김 전 대통령은 자의로 선택해 대신 해외에서 반(反)유신 투쟁과 민주화운동을 펼쳤다.

일기를 통해 김 전 대통령은 박 전 대통령의 영구집권을 예상했던 사실이 확인됐다. 1972년 8월 26일에 쓴 일기에 “흔히 1975년에는 선거가 없을 것이라고 한다. 나도 그 가능성을 부인하지 않으며 또 그런 징조나 정보도 많다”고 적었다.

김 전 대통령은 1971년 4월 대선 유세 때도 “이번에 정권교체를 하지 못한다면 앞으로는 선거도 없는 영구집권의 총통제가 실시될 것”이라고 말한 바 있다.

김 전 대통령은 생전 이 일기에 대해 어떠한 언급도 없던 것으로 알려졌다.

박 김대중도서관장은 책 서두에 “아무도 (망명일기) 존재를 모르고 있었다”며 “김대중도서관 설립 초기 사료센터장으로서 미국 자료를 수집하고 정리하는 책임을 맡고 있는 관계로, 미국 망명시기 자료에 관해 대화를 수차 나눌 때도 대통령은 한 번도 일기의 존재를 말한 적이 없었다”고 밝혔다.

수첩은 김 전 대통령의 3남 김홍걸 김대중·이희호기념사업회 이사장이 2019년 이희호 여사 서거 이후 서울 마포구 동교동 자택에서 고인의 유품을 정리하면서 발견했다.

한길사는 수기(手記)로 기록된 일기에 고어(古語)가 많고 일본식 한자 표현도 다수 사용돼 이를 제대로 판독하기 위해 여러 전문가가 힘을 모았다.

이전에 김 전 대통령의 친필 판독 작업의 경험이 있는 김정현 김대중평화회의 홍보위원장, 박한수 김대중평화회의 기획실장, 장신기 김대중도서관 박사가 참여했다.

일기가 발견됐을 때 제목은 ‘망향일기’였다. 그러나 한길사와 김대중도서관은 망명일기라고 제목을 대신했다.

박 김대중도서관장은 “개인 김대중으로서는 고국, 고향, 가족을 그리워하는 망향의 기록일 수 있다”면서도 “(10월) 18일 망명에 쓴 표현도 그렇고 공인 김대중으로는 자기가 몸담은 공동체의 상황, 비상계엄 상황과 연결된 공적인 망명으로, 이는 망명에 관한 기록이다”고 설명했다.

일기는 김 전 대통령이 망명생활 과정에서 느낀 개인적인 감정이 담겨있다. 아내와 세 아들을 남겨두고 홀로 망명한 가장, 불확실한 미래 속 기약 없는 망명 투쟁을 이어가는 정치가의 고뇌, 유신 독재의 압력과 회유에 흔들리는 옛 동지의 소식에 허탈한 심정 등이 나타난다.

“본국에서 고생하는 가족과 옥중의 동지들을 생각하면 그들을 위해 아무것도 하지 못한 것이 괴롭다.” (1973년 1월 19일, 도쿄)

“내가 아시아에서 공산주의도 반대하고 군사독재도 반대하는 민주 인민에 대한 일본인들의 배려가 전혀 없다는 사실을 지적하자 크게 쇼크를 받은 것 같다. 다만 놀라운 것은 그들은 한국에서 국회가 해산된 사실조차 모르고 있었다.” (1972년 10월 30일, 도쿄)

김 이사장은 이날 계엄 당시 상황을 회상했다. 그는 “(계엄선포 당시) 저는 9살 초등학교 3학년이었다”며 “갑자기 유신 선포가 되고 형사들이 집을 둘러싸고 일종의 연금이 됐다”고 전했다.

그러면서 “어린 나이지만 뭔가 많이 분위기가 바뀌었다고 느낀 것은 그전까지는 국회의원이자 제1야당 대통령 후보여서 집에 찾아오는 사람 많았지만 (연금) 이후 사람들이 무서워서 찾아오지 못한 분위기가 계속됐다”고 떠올렸다.

◎공감언론 뉴시스 excuseme@newsis.com

![[녹유 오늘의 운세] 00년생 적도 아군도 없다. 머리를 맞대요](https://image.newsis.com/2020/01/09/NISI20200109_0000460022_web.jpg?rnd=20200109141807)