“1895년 이곳에 와서 피와 땀과 눈물로 돌짝밭을 일구어 복음의 씨앗을 뿌림으로 오늘날 군산이 옥토 밭이 되게 한 선교사들의 선교 정신을 본받아 앞으로 오는 세대에도 그 정신을 이어가기를 간절히 바란다.”

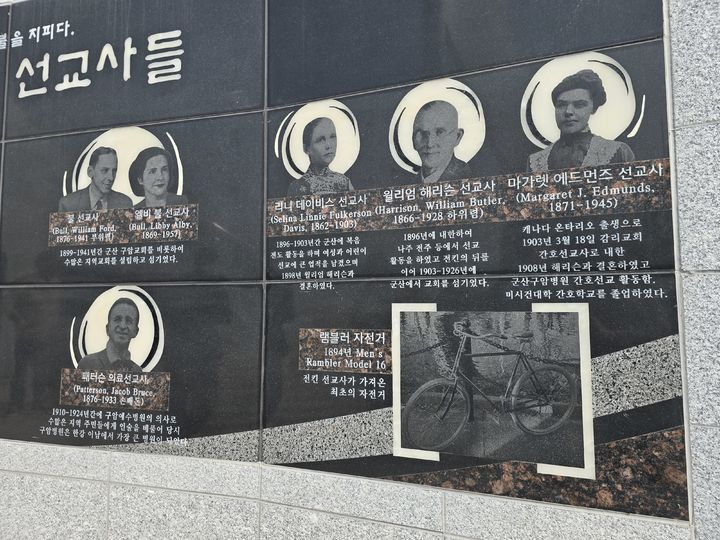

외국인 선교사들 타고 다녔던 배를 형상화한 군산 선교 기념탑 벽면에는 이 같은 문구가 새겨져 있다. 이 문구 옆에는 사진도 나열돼 있는데, 윌리엄 전킨(1865~1908), 알렉산드로 드루1859~1926), 알렉산더 존 A. 알렉산더(1875~1929), 윌리엄 데이비스 레이놀즈(1867-1951), 윌리엄 포드 불(1876~1941), 리니 데이비스(1862~1903), 윌리엄 해리슨(1866~1928) 등 군산에서 선교활동을 한 선교사들이다.

한국교회총연합은 지난 24~25일 군산·강경·공주에서 한국 선교 140주년 기념 ‘근대문화유산 탐방’을 진행해 교육, 의료, 독립운동, 신앙적 저항 등 한국 근대사에 영향을 미친 외국인 선교사들의 발자취를 소개했다.

탐방을 이끈 허은철 총신대 역사학과 교수는 “식민지가 되기 전 선교사들이 군산에 들어오면서 얼마나 이곳의 근대화에 어떤 발자취를 남기게 됐는지, 어떻게 근대화가 시작하게 됐는지 볼 수 있다”며 “군산을 식민지 도시 보다 처음 선교사들이 근대 문화를 시작한 곳으로 이해할 수 있다”고 설명했다.

이어 “선교사들이 처음 들어온 기착지, 처음으로 선교사들이 병원과 교회를 세운 곳, 선교사들이 세운 학교와 교회까지 둘러보면 이 지역들이 어떻게 근대 문화 도시로 바뀌었는지에 관한 재미난 이야기들이 많다”고 했다.

◆ 군산 의료 선교의 아버지 윌리엄 전킨· 알렉산드로 드루 선교사

“저를 궁멀(군산 구암동)에 묻어주세요. 저는 ‘궁멀 전씨 전위렴’입니다.”

조선에서 세 아들을 풍토병으로 잃는 아픔을 겪고 1908년 1월 이 유언을 남긴 채 숨을 거둔 전킨 선교사는 1894년 3월 드루 선교사와 함께 서울을 출발해 제물포에 도착했다.

우선 한글과 조선 문화를 배운 뒤 제물포항에서 배를 타고 군산에 도착해 1895년 3월 군산 수덕산에 초가집 2채를 샀다. 전킨 선교사 집은 예배당으로 드루 선교사 집은 병원으로 사용됐다.

두 선교사는 한양에 잠시 올라갔다가 1년 만인 1896년 4월 군산에 가족들을 데리고 와 선교를 시작했다. 그 후 두 선교사는 역할을 나눠 전킨 선교사가 목회, 드루 선교사가 의료 선교에 전념했다.

군산 구암동에서 두 선교사가 환자들을 치료해주면서 군산에 교회, 학교, 병원이 연달아 세워지게 됐다.

전킨 선교사가 아내 메리 레이번(1866~1952) 선교사와 학생들을 모아 가르친 모임이 안락소학교(현 구암초등학교), 군산 영명학교(현 군산제일고등학교), 군산 멜볼딘여학교(현 영광여자고등학교)가 설립된 계기가 됐다. 전킨 선교사는 군산 영명학교가 지역 대표 사립학교로 성장하기를 바랐고 학생들을 인재로 양성하기 위해 노력했다.

전킨 선교사가 드루 선교사와 구암동에 세운 군산 선교 스테이션은 ‘군산 3·5만세 운동’의 근거지였다.

군산 3·5만세 운동은 군산 선교 스테이션에 있던 군산 영명학교, 멜볼딘여학교 교사와 학생들, 군산 구암교회 성도들, 군산 예수병원 의사들과 직원들이 일으킨 3·1운동이다.

군산 3·1운동은 3월 10일 광주로, 15일에는 김제 원평, 16일은 태인으로 이어졌다. 4월 4일 익산과 김제 만경, 목포에서의 만세 운동으로 진행되어 3·1운동을 호남 전역으로 확산시키는 시발점이 됐다.

군산 3·5 만세 운동 관련 유물이 전시된 군산 3·1운동 100주년 기념관 뒤편에 있는 선교사 묘역에는 전킨 선교사 부부와 한국에서 세상을 떠난 세 아들, 그리고 드루 선교사를 기리는 묘비가 있다.

◆공주 교육에 헌신한 프랭크 윌리엄스 선교사와 ‘근대 여성교육의 어머니’ 앨리스 해먼드 샤프 선교사

1908년 공주에 교육 선교사로 파송된 윌리엄스 선교사는 벽돌로 된 공주 영명학교를 지었다. 공주 영명학교는 밤에 영어 야학 수업을 개설했고, 윌리엄스 선교사의 아내 엘리스 윌리엄스는 영어를 가르쳤다.

윌리엄스 선교사는 공주 영명학교에 농업인 양성 교육과정도 마련했다. 이는 당시 한국의 대부분 사람이 농사일을 했으므로 꼭 필요한 과정이었고, 학생들에게도 유용한 수업이었다. 공주 영명학교 농업 교육은 학생들을 보다 근대적 농부로 성장시키기 위한 교육과정을 뒀다.

윌리엄스 선교사는 농부와 그 가족들의 건강한 삶에 대한 교육과 질병 예방 교육이 병행돼야 한다고 주장했다. 공주 영명학교는 공주 지역에서 농업 교육과 실업 교육을 전담하는 독보적인 교육기관으로 평가된다.

공주 영명학교는 공주 영명여학교를 별도로 세워 여성들에 대한 교육을 이어 나갔다. 공주 영명여학교는 엘리스 샤프 선교사가 가르친 12명 소녀들의 공부 모임에서 시작됐다.

유관순 열사는 어렸을 때부터 한글을 빨리 익혀서 성경 구절을 많이 암송했다. 유관순 오빠 유우석은 공주 영명학교 학생이었고, 샤프 선교사는 자연스럽게 유관순을 알게 됐다.

어린 유관순을 잘 챙겨줬던 샤프 선교사는 지령리에서 부흥회 후, 유관순에게 공주에서 공부하기를 권했고 1916년에는 서울 이화학당 보통과에 진학할 것을 권했다. 이화학당 교사들에게 이화학당에서 유관순을 특별히 부탁하기도 했다. 이화학당에서 공부하던 유관순은 독립운동가가 됐다.

샤프 선교사는 하리동의 한 초가집 교회에서 주일학교 교사를 하면서 12세 소녀에서부터 60세 여성들에게 한글을 가르쳤다. 영어 같은 신학문을 학생들에게 소개했지만, 농업과 실업, 육아에 필요한 역량을 학생에게 알려주는 데 방점을 뒀다. 학생들은 육아에 필요한 지식도 배웠다.

1940년 윌리엄스 선교사는 일제 신사참배 요구를 거부해 한국에서 추방됐고, 공주 영명학교도 1942년 강제 폐교됐다. 공주 영명학교는 광복이 된 지 4년 후 1949년 다시 문을 열었다.

윌리엄스 선교사의 아들 조지 윌리엄스의 한글 이름을 ‘우광복’으로 지었다. 이는 그가 한국이 일제의 식민 지배에서 빨리 벗어나길 바라는 뜻에서 지은 이름이었다. 해방 후 우광복은 존 하지 군정 사령관 특별보좌관으로 통역관을 맡았다.

샤프 선교사 부부는 어린 자녀들과 함께 공주 영명고등학교의 영명동산에 잠들어 있다.

◎공감언론 뉴시스 suejeeq@newsis.com

![[오늘의 주요일정]문화체육관광부(6월18일 수요일) [오늘의 주요일정]문화체육관광부(6월18일 수요일)](https://hellotblog.files.wordpress.com/2020/11/mkttalk-money-krw-notes-img-800x500-1.jpg)

![[숫자로 보는 서울국제도서전] 17개국·출판사 535곳·책 400권…문재인 전 대통령도 참석](https://image.newsis.com/2024/06/26/NISI20240626_0020394127_web.jpg?rnd=20240626154150)

![[녹유 오늘의 운세] 02년생 처음인 만남에서 사랑이 보여요](https://image.newsis.com/2020/01/09/NISI20200109_0000460056_web.jpg?rnd=20200109143509)