[서울=뉴시스] 이수지 기자 = 10책으로만 알려있던 조선 후기 실학자 최한기(1803∼1877)의 농서 ‘농정회요(農政會要)’가 전 11책 완질로 확인됐다.

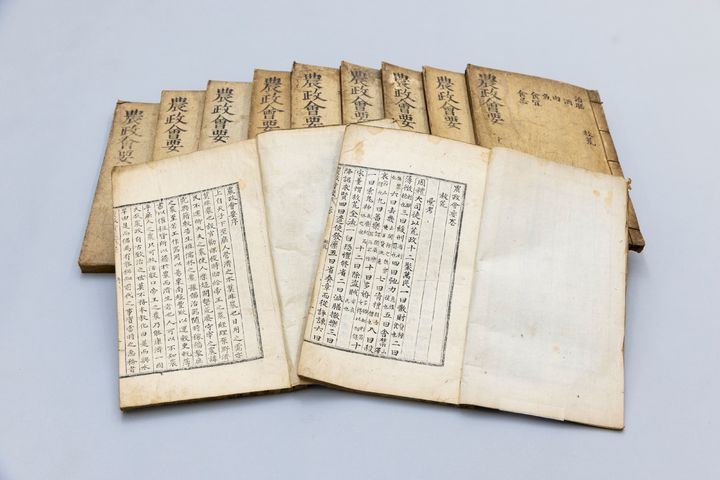

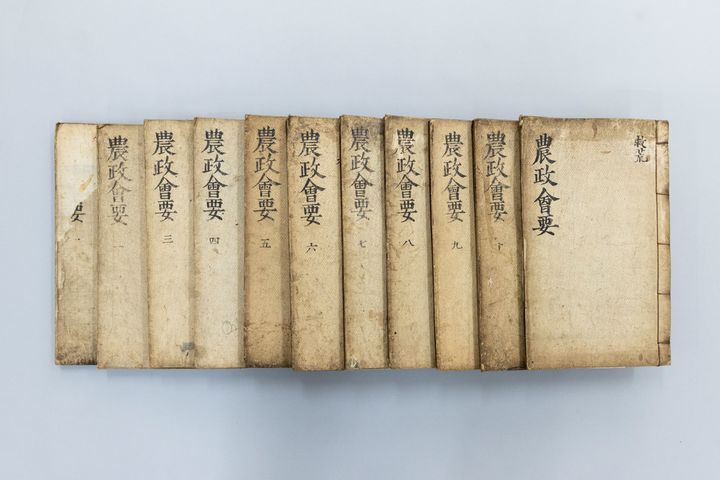

한국학중앙연구원 장서각은 기존에 10책으로 알려져 있던 최한기의 농업 저술서 ‘농정회요(農政會要)’의 제1책과 제11책을 최초로 발견, 국내외 유일의 완질본 전 11책, 25권을 확인했다고 1일 밝혔다.

지금까지 ‘농정회요’는 일본 교토대 가와이문고가 소장한 필사본인 제2책부터 제10책만이 알려져 있었다. 제1책이 누락돼 저술자와 집필 연도를 명확히 확인할 수 없는 상태였다.

장서각 관계자는 “이번에 장서각본을 통해 저자가 최한기며, 저술 연도는 1837년, 책 전체는 전 11책(25권)이란 사실이 명확히 드러났다”며 “장서각본은 교토대본과 달리 낙질 없이 필체가 균일하고 정교해 선본(善本)”으로 평가했다.

이어 “특히, 그간 존재 여부조차 불분명했던 제1책과 제11책 최초 발견은 ‘농정회요’ 전체 구상의 실체를 복원하는 데 결정적 전기를 마련했다”고 말했다.

‘농정회요’는 최한기가 농업에 대한 다양한 현안을 9가지 주제로 나눠 기술한 책이다.

제1책 중 ‘권과(勸課)’는 역대 제왕과 조정의 농업정책에 대한 내용을, ‘천시(天時)’는 사철과 24절기의 자연조건에 따른 적합한 농업활동 지침을 다룬다 .

제2책 ‘토의(土宜)’는 논밭의 제도·형태, 농업용수의 활용 문제를, 제3책 ‘곡종(穀種)’은 작물의 파종 시기와 방법을 기록하고 있다.

제3책 후반부터 제4책 전반까지 담긴 ‘공작(功作)’은 파종·비료·김매기 등 작물별 노동을, 제4책 후반 에 담긴 ‘축취(畜聚)’는 흉년을 대비한 양곡의 비축을 다룬다.

제4책 후반부터 제8책까지는 가장 분량이 많은 ‘농여(農餘)’로 채소·과일, 양잠·직물·가축 사육 등 부가적 생업활동을 다룬다.

제9책과 제10책에 ‘치선(治膳)’은 이는 주식과 간식 같은 다양한 음식 조리법을, 제11책에 ‘구황(救荒)’은 재난과 흉년에 대비한 정책을 기술했다.

‘농정회요’는 농업을 기술과 품종의 관점이 아니라 정책의 관점에서 조망한다. 특히 최한기는 “백성의 농업은 몇 사람의 생계를 해결할 뿐이지만, 제왕의 농업은 온 나라를 평안하게 할 수 있다”고 해 농정(農政)을 주도하는 국가의 역할을 강조한다.

‘농정회요’를 발견한 이창일 고문서연구실장은 “최한기는 ‘육해법'(1834, 수리), ‘농정회요'(1837, 정책), ‘심기도설'(1842, 농기구)을 통해 조선 농업을 종합적으로 정리한 ‘농업 3부작’을 완성했다”며 “이번에 새로 발견된 제1책과 제11책을 통해 ‘농정회요’ 전체 주제 구조가 9개 범주로 구성됐음을 확인했으며, 저자와 집필 배경까지 구체적으로 파악할 수 있었다”고 밝혔다.

한국학중앙연구원은 최한기의 농서 ‘농정회요’의 완질본 최초 발견 기념 발표회와 자문회의를 3일 연구원 문형관 회의실에서 연다.

‘농정회요’를 발견한 이창일 고문서연구실장의 발표, 농서 및 농업 연구 권위자 염정섭 한림대 교수의 자문과 논평이 이어질 예정이다.

이 회의는 온라인·오프라인 병행으로 진행된다.

◎공감언론 뉴시스 suejeeq@newsis.com

![[속보]뉴욕증시, 엔비디아 실적 기다리며 상승 출발…나스닥 0.2%↑](https://image.newsis.com/2020/12/11/NISI20201211_0000654239_web.jpg?rnd=20201211094147)