[서울=뉴시스] 이수지 기자 = 서양에서는 종종 광견병을 옛부터 전승되는 이야기와 연결 짓는 경우가 있다.

대표적인 것이 바로 뱀파이어 전설이다. 이는 1998년 스페인의 후안 고메즈-알론소 박사가 주장한 이래 상당한 근거를 가지고 사람들 사이에 오르내리는 이야기다.

우선 광견병 증상에는 얼굴의 뒤틀림이나 경련, 자극에 대한 극도의 민감성이 있다. 이는 사람을 마치 괴물처럼 보이게 한다. 이런 증상을 뱀파이어, 즉 흡혈귀와 연결 짓는 것은 무리가 아니다.

뱀파이어가 냄새나 빛과 같은 자극을 혐오하는 것도 광견병의 또다른 증상이다.

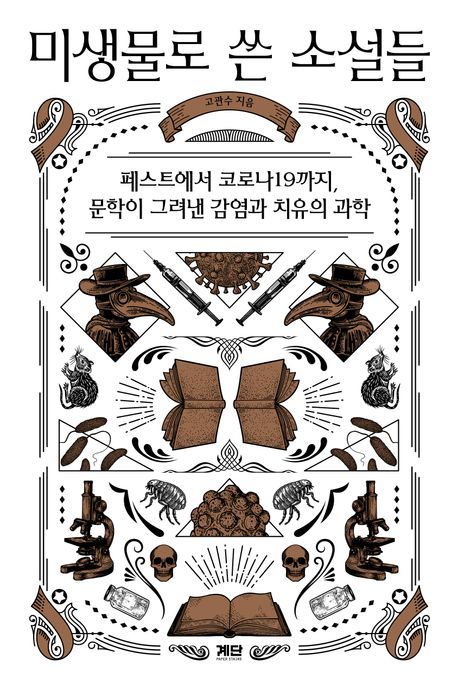

책 ‘미생물로 쓴 소설들'(계단)은 페스트에서 코로나19까지 문학이 그려낸 감염과 치유에 관한 이야기다.

항생제 내성세균을 연구하는 고관수 성균관대 의과대 교수는 이 책에서 페스트, 결핵, 콜레라, 매독, 성홍열, 장티푸스, 말라리아, 인플루엔자, 광견병, 에이즈, 코로나19 등 14가지 감염병을 다룬다.

저자는 소설에 나타난 증상과 서사, 사회적 의미가 실제 과학적 사실과 어떻게 맞닿아 있는지를 탐구한다.

카뮈의 ‘페스트’는 도시 전체를 봉쇄한 집단적 공포를 기록했고, 토마스 만의 ‘마의 산’은 결핵 환자들이 모여 사는 요양소를 통해 질병의 잠복과 발현, 그리고 죽음에 대한 철학적 성찰을 보여줬다. 마르케스의 ‘콜레라 시대의 사랑’은 전염병이 사회적 차별과 연대 문제로 번져가는 양상을 드러냈다.

한국문학에도 감염병 서사는 풍부하다. 김동인의 ‘발가락이 닮았다’에서 매독 환자의 아이러니, 이청준의 ‘당신들의 천국’에서 한센병 환자의 비극, 김유정의 ‘만무방’의 결핵, 김정한의 ‘제3병동’의 병든 육체와 사회적 억압 등 이들 모두 미생물학적 사실과 맞닿아 있다.

저자는 이를 과학자 시선으로 다시 읽으며, 소설과 과학이 어떻게 교차하고 보완하는지를 보여준다.

◎공감언론 뉴시스 suejeeq@newsis.com