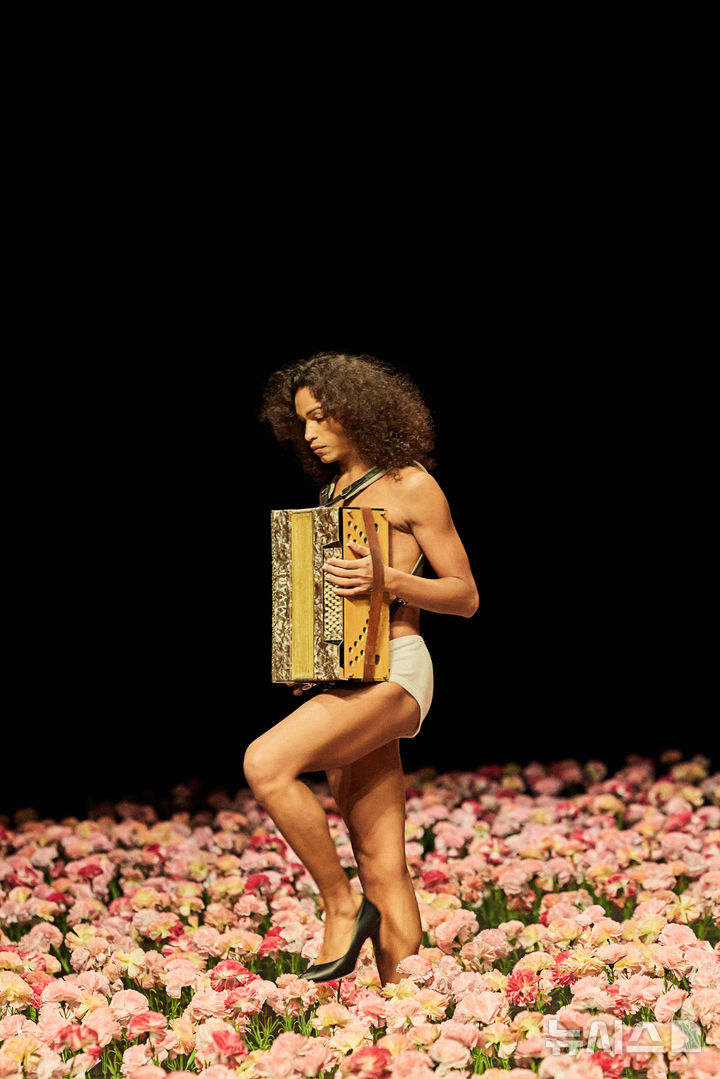

[서울=뉴시스] 최희정 기자 = 공연장에 들어서자마자 수천 송이의 카네이션이 눈에 들어온다. 무대 위를 꽉 채운 분홍색 카네이션이 장관을 이루며 관객의 마음을 훔친다. 여기 저기 스마트폰 카메라를 들고 ‘찰칵 찰칵’ 사진을 찍는 소리가 들린다. 카네이션을 보는 순간 만큼은 관객 모두가 황홀경에 빠진다.

그러나 한 남자 무용수가 무대 아래로 내려와 관객에게 한국어로 “안녕하세요, 따라오세요”라고 말하는 순간, 관객들은 다시 현실 세계로 돌아온다. 다른 무용수들도 잇따라 나와 다른 관객에게 따라오라고 손짓한다. 공연 중인 외국인 무용수가 다가와 한국어로 말을 걸 것이라고 생각지도 못했던 관객들은 긴장이 풀리며 웃음을 터뜨린다.

6일 서울 LG아트센터에서 독일 현대 무용계의 거장 피나 바우쉬(1940~2009)의 대표작 ‘카네이션’이 무대에 올랐다. 2000년 LG아트센터 개관작으로 국내에 처음 소개된 이후 25년 만에 재공연이다.

피나 바우쉬는 ‘탄츠테아터'(Tanztheater·무용과 연극의 경계를 허물고 두 장르의 요소를 융합)라는 새로운 장르를 만들어 20세기 공연예술의 흐름을 바꿨다고 평가받는 현대무용계의 혁신적 안무가다. 1973년 부퍼탈 시립극장 발레단 예술감독으로 취임한 그는 단체명을 ‘탄츠테아터 부퍼탈’로 바꾸고 36년간 총 44편의 작품을 발표하며 무용극(Tanztheater)의 새로운 지평을 열었다. ‘카네이션’은 1982년 초연된 작품으로 피나 바우쉬의 대표작이자 탄츠테아터의 정수를 보여주는 초기 걸작이다.

무대에 남성과 여성이 등장해 카네이션 위로 흙을 뿌린다. 그러다 갑자기 여성이 대성통곡한다. 여성은 울부짖으면서도 “울지 말라”고 스스로를 위로한다. 그런 여성 옆으로 정장을 차려 입은 노신사가 다가와 여성에게 마이크를 들이대며 그녀의 심장이 뛰는 소리를 듣게 한다.

기괴하거나 당혹스러운 장면은 이어진다. 카네이션이 뒤덮인 무대 위로 여성이 남성에게 쫓겨 다니거나, 2명의 남성이 서로 끌어안기를 반복한다. 독일 셰퍼드 3마리가 나와 짖어대고, 사람들은 개 흉내를 내며 달아난다. 남성들은 모두 여성 원피스를 입고 있다.

공포와 위협을 유발시키는 장면도 있다.

한 남성이 사람들을 쫓아다니다가 “여권 주세요”라고 말할 때마다 불법체류자를 체포하는 것 마냥 긴장된 분위기가 조성된다.

또 한 여성이 종이상자가 쌓인 컨테이너 옆을 왔다갔다하며 한국말로 “멈춰!” “뭐하는 거야?”라고 항의한다. 이후 네 명의 남성이 난간에 서 있다가 상자 위로 떨어지자 여성이 비명을 지른다.

무용수들끼리 싸우고, 소리를 지르며 폭력적인 장면도 있지만, 유머가 빠지지 않는다. 원피스를 입은 남성들은 ‘1, 2, 3, 태양(Un, deux, trois, soleil)’라는 게임을 하며, 어린 시절로 돌아간다. 넷플릭스 오징어게임에도 나왔던 우리나라의 ‘무궁화 꽃이 피었습니다’와 같은 방식의 게임이다.

술래가 멈춰야 하는 순간에 움직인 사람을 지목하고 탈락시키자, 탈락자들이 한국어로 “카네이션이 싫어” “카네이션이 미워” 등 불만을 표출한다. 객석은 이내 웃음바다가 된다.

무용수들의 한국어 대사 분량은 25년 전보다 두 세배로 늘었다고 한다. 이들이 직접 한국어로 말할 때마다 몰입감이 커졌지만, 알아들을 수 없는 경우도 많았다.

다양한 인간 군상과 이들의 삶이 아름다운 카네이션 들판 위로 펼쳐지며 대조를 이뤘다.

다니엘 지크하우스 탄츠테아터 부퍼탈 예술감독 및 운영총괄은 지난 4일 기자간담회에서 “바우쉬의 작품은 인간 삶 자체에 대한 예술적인 재현”이라며 “그의 많은 작품이 실제 우리의 삶, 우리의 현실과 조응한다”고 했다. 이어 “카네이션에는 폭력적이고 어떻게 보면 권력이 어떻게 작용하는가를 볼 수 있는 장면이 분명히 존재하지만 바우쉬는 본인만의 해석을 관객에게 강요하지 않는다”고 강조했다.

동시에 이들은 사랑, 위안, 공포, 분노, 슬픔 등 다양한 감정을 함께 드러내면서도 언제나 춤과 노래가 빠지지 않는다.

피나 바우쉬가 생전에 “사람들이 움직이는 방식보다 ‘그들을 움직이게 하는 것이 무엇인지’에 관심이 있다”고 말한 것처럼, 관객들은 이들이 왜 춤을 추는지 묻게 된다.

무용극이지만 서사가 없는 한 편의 연극을 본 느낌이었다. 연극과 무용의 경계가 사라진 것. 이 작품은 무용수와 관객 간 경계도 무너뜨린다.

‘무경계성’은 피나 바우쉬 작품의 본질이기도 하다. 다니엘 지크하우스 예술감독은 “‘카네이션’을 포함한 바우쉬 작품의 본질은 경계가 없는 무경계성이라고 할 수 있다”고 강조했다.

공연이 막바지에 이르자 한 무용수가 관객에게 정중하게 요청했다. “미안하지만 일어나주시겠어요?“

무용수들은 이제 ‘자신이 왜 댄서가 됐는지’를 관객들에게 털어놓는다.

“자세 교정을 위해 발레 학원에 갔다가” “특별해지고 싶어서” “춤추는게 말하는 것보다 쉬워서” “우연히” “공중곡예사가 되고 싶었다. 너무 위험하긴 했지만” “사고가 났고 무용수가 됐다. 군인이 되고 싶지 않았다”

관객들은 이들의 이야기를 들으며 무용수의 동작을 함께 따라한다. 무용수와 관객이 소통하며 경계가 사라지는 순간이다.

한편 25년 만에 귀환하는 ‘카네이션’은 6일부터 9일까지 LG아트센터 서울, 이어 14일부터 15일까지 세종예술의전당 무대에 오른다.

◎공감언론 뉴시스 dazzling@newsis.com

![[올댓차이나] 10월 中 외환보유액 3조3433억$·0.14%↑…3개월째 증가](https://image.newsis.com/2019/05/28/NISI20190528_0015238314_web.jpg?rnd=20240108012134)

![태고종, 광화문서 유네스코 인류무형문화유산 '영산재' 봉행 [뉴시스Pic]](https://image.newsis.com/2025/11/08/NISI20251108_0021049374_web.jpg?rnd=20251108173809)

![[이거 먹어볼까] 훌쩍 다가온 추위…몸 녹여줄 따뜻한 신제품 '봇물'](https://image.newsis.com/2025/11/07/NISI20251107_0001987107_web.jpg?rnd=20251107144205)

![[패션·뷰티 HOT신상] 다가오는 겨울 따뜻한 다운 재킷 입어볼까](https://image.newsis.com/2025/11/07/NISI20251107_0001987091_web.jpg?rnd=20251107143514)

!['짧은소설' 도전한 최은미 "일상의 사소함도 반짝일 수 있어요" [문화人터뷰]](https://image.newsis.com/2025/11/07/NISI20251107_0001987184_web.jpg?rnd=20251107153001)