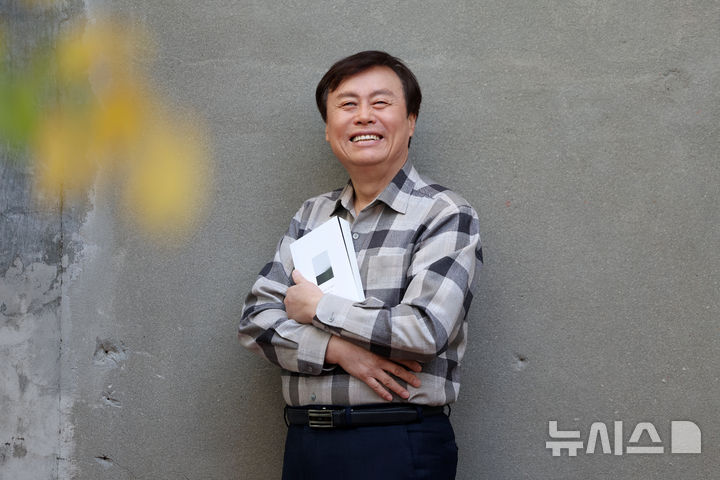

[서울=뉴시스] 조기용 기자 = 도종환(70) 시인이 시집 ‘정오에서 가장 먼 시간’ 이후 약 1년 6개월 만에 새 시집으로 돌아왔다. 1984년 동인지 ‘분단시대’로 등단해 40년 가까이 시단(詩壇)을 걸어온 그는 열 세번째 시집 ‘고요로 가야겠다'(열림원)을 펴내며 다시 독자 앞에 섰다. 3선 국회의원과 문화체육관광부 장관 등 현실 정치와 공직의 세계를 지나온 뒤, 처음 내놓는 시집이다.

이번 시집에서 시인은 ‘고요’를 화두로 삼았다. 소음과 소란으로 가득한 시대에, 잠시 멈추어 내면의 목소리를 들을 수 있는 공간으로 독자를 이끈다.

지난 12일 서울 중구 한 카페에서 만난 시인은 “고요란, 마음의 그늘에 들어가 내면을 성찰하고 진정한 자신을 돌아보는 일”이라고 말했다.

“우리는 예기치 못하고, 무슨 일이 이뤄질지 알 수 없는 시간 속에 살고 있어요. 충격적인 일, 눈이 크게 뜨이는 일이 수시로 일어나고 우리를 기다리고 있습니다. 이 시간 속을 어떻게 살아야하는가를 생각했을 때, 순간 고요해져야 합니다.”

시인은 ‘고요’에 대해 “현실을 도피하자는 뜻이 아니다. 흥분을 가라 앉히고, 삶의 중심을 회복하며, 침착한 시선으로 세상을 바라보자는 것”이라고 했다.

시집의 표제시 ‘고요’에 이러한 시인의 사유가 응축돼 있다.

“내 안에는 타오르는 불길과/오래 흘러온 강물이 있다/고요는 그 불꽃을 따스하게 바꾸고/수많은 것을 만지고 온 두 손을 씻어준다/촛불 있는 곳으로 가까이 오게 하고/아직도 내 안에 퇴색하지 않고 반짝이는 것과/푸른 이파리처럼/출렁이는 것이 있다고도 일러준다”

그는 “중심을 잃고 균형 깨진 삶에서 벗어나 잘 판단하고, 결정하고, 집행하기 위해서 ‘고요’를 만나야 한다”며 “(고요를 통해) 지혜롭고 절제하며 말과 행동을 실천할 수 있다는 것을 말하고 싶었다”고 전했다.

시인은 ‘고요’가 결국 시인의 역할과도 맞닿아있다고 본다.

“세상 사람들이 점점 목소리가 커지기 시작했어요. 권력 있는 사람뿐 아니라 너도나도 목소리가 커졌죠. 이 상태에서는 이성적인 판단을 하기 어렵죠. 분노한 상태에서 균형있는 언어로 말하는건 쉽지 않아요. 그래서 어떤 것이 진정 의로운 것인지를 누군가 판단해줘야 하는데, 이를 해줄 사람은 ‘시인’입니다.”

그는 “분노가 있어야 세상을 바꿀 수 있지만, 분노 만으로는 세상을 바꿀 수는 없다. 지혜, 절제, 용기가 필요한데, 내 안의 고요에서 이를 찾을 수 있다”고 했다.

새 시집은 관례적인 4부 구성 대신 8개 ‘사유의 방’으로 나뉜다. 각 부는 제목과 같은 시로 문을 열고, 시구 일부를 여러 쪽에 걸쳐 천천히 배치했다. 첫 시구는 검은 바탕 위에 적어 독자들의 시선을 머물게 했다.

이 또한 ‘고요’와도 가까워지는 길이다. 지나치게 빠르게 변하는 현실이지만, 시를 읽는 순간에는 잠시 차분해지자는 시인의 제안이다. 시구에 육체와 정신을 맡기고 명상의 세계에 빠져보자는 뜻이다.

시인은 “언제부턴가 4부 구성이 굳어졌고, 너무 천편일률적이어서 이번에 새로운 시도를 했다”며 “우리는 시조차도 시간에 쫓기듯 너무 빨리 읽는다. 시는 비유와 상징을 압축해 담은 것으로, 천천히 읽고 단어 하나 하나를 음미하며 읽어야 한다”고 말했다.

시집은 또 2월부터 이듬해 2월까지 절기의 흐름을 따라 그 계절을 품은 시들로 배열했다.

“입춘이 지나갔다는 걸 나무들은 몸으로 안다/한문을 배웠을 리 없는 산수유나무 어린것들이/솟을대문 옆에서 입춘을 읽는다/이월이 좋은 것은/기다림이 나뭇가지를 출렁이게 하기 때문이다” (시 ‘이월’ 중)

그는 “절기를 나눌 때 2월에 입춘을 뒀다. 아직 겨울이 다 가지 않았지만 이제 곧 좋은 때, 꽃피는 시절을 기다리면서 봄을 시작하게 된다”며 “이는 곧 힘든 시기가 지나 좋은 날이 찾아오는 것을 기다리는 우리의 삶과 같아 2월부터 배치했다”고 설명했다.

30년이 넘는 시력(詩歷)동안 13권의 시집을 펴낸 시인에게 집필의 원동력을 묻자 “내 의지가 아니라 자연이 나를 부른다”고 답했다.

“낙엽을 소재로 쓰겠다고 생각하는게 아닐, 낙엽이 나를 부릅니다. 이를 쳐다보고, 걸음을 멈추고, 무슨 이야기를 하려는 것인지 경청하죠. 그러면 그런 순간에 시가 나와요.”

정치의 한가운데에 있을 때에도 그는 시에서 완전히 멀어지지 않았다.

그는 “온전히 (전작 이후) 1년 반동안 책을 읽고, 집필에 몰입했다”며 “국회에서도 내 영혼과 문학정신을 지켰고, 이를 버리면서 그 곳에 있을 이유가 없다”고 말했다.

그러면서 “시를 쓴다는 건 정신이, 영혼이 살아있다는 표시”라고 했다.

“시를 버린다면 제가 시인이고 문인으로 살아있다는 흔적을 찾을 수 없는 것입니다. 시를 쓴다는 것은 몸과 마음이 다시 정상적인 상태로 돌아왔다는 뜻이라서 살아있는 동안 꾸준히 시를 쓸겁니다.”

◎공감언론 뉴시스 excuseme@newsis.com

![[이번주 인물] 부커상 수상자 솔로이, 세계 최고령 저자 '셀프 경신' 106세 김형석](https://image.newsis.com/2025/11/11/NISI20251111_0000783408_web.jpg?rnd=20251111080611)

![박슬기 돌아온 국립발레단 '지젤'…정령의 군무가 빚은 몽환적 무대[객석에서]](https://image.newsis.com/2025/11/14/NISI20251114_0001993674_web.jpg?rnd=20251114175720)